Einst, im frühen Mittelalter war der Ort wohl keiner. Da stand lediglich eine Fliehburg irgendwo in den Sümpfen der Hesselniederungen mit wasserreichen Verzweigungen. Die hatten sich die verstreut lebenden Bauern der näheren und weiteren Umgebung, als Schutz für Mensch und Vieh, für nicht immer friedliche Zeiten und Herrschaften erbaut.

Dann kamen andere Herren daher und erkannten, kriegerisch und machtorientiert, wie sie gesonnen - die strategisch günstige Lage der Fliehburg zur Sicherung einer eigenen Landesherrschaft: die Fürstbischöfe zu Münster bauten sich das vorhandene Menschenwerk zu einem festen Kriegswerk aus. Sie verwirrten noch mehr den Lauf der Hessel, legten zusätzliche Gräben und Inseln an und überbrückten alles nach ihren militärischen Überlegungen. Auf einer kleinen Insel, mittendrin, baute man die Burg, das Amtshaus, eine Mühle und (natürlich?!) eine Kirche. Letztere vielleicht, um darin zu beten, wenn das Schießen nicht mehr half! Und diese kleine Insel nannte man den Sassenberg. Im unmittelbaren Vorbereich der Burg siedelte der Landesherr verschiedene Ritter-familien - die Burgmannen - an. Deren Aufgabe sollte es sein, das Werk zu beleben, zu bewachen und notfalls zu verteidigen. Diesen Vorbereich nannten die Alten "Up Sassenbiärg". Später wurde daraus die Schloßstraße.

Erst in der Zeit des späten Mittelalters verlangten fürstbischöfliche Ansprüche, aber auch die des Burgmanns-Adels, die Ansiedlung von Bürgern, Leibeigenen, Handwerkern und Bauern. Sie hatten in der Vorburg zu wohnen, wie die Burgmannen. Das war der Anfang der Ortschaft Sassenberg. Später wurde es zu eng up Sassenbiärg und die Fürsten gestatteten die Aussiedlung - auf den Klingenhagen, den Lappenbrink, die Schürenstraße, den Langefort. Und immer geringer wurde die Bedeutung der Burg als Verteidigungswerk der Landesherrschaft.

Dann ließen sich die Landesherren im 18.Jahrhundert die Festung im Bereich der zweiten Insel zu einem herrlichen Schloß umbauen. Doch kaum, daß es leidlich fertig war, entschwand der Herren Interesse an Sassenberg und alles verfiel in einen Dornröschenschlaf. Das war gegen Ende des 18.Jahrhunderts. Am Anfang des 19.Jahrhunderts kam Napoleon, doch er küßte Sassenberg nicht wach zu neuem Leben. Mit ihm kamen Rechtsunsicherheit, Belastungen durch Kontributionen und Stagnation von Handel und Gewerbe. Dazu kam im schon vorher notorisch armen Sassenberg (213 der Bewohner waren Tagelöhner und Heimweber) das Ende seiner Funktion als Verwaltungssitz eines fürstbischöflichen Amtes, die es 500 Jahre innegehabt hatte.

Trotzdem zog Sassenberg gerade zu dieser Zeit viele unvermögende Leute an, die hier ihrem Elend zu entrinnen und ihr kleines Glück zu machen hofften.

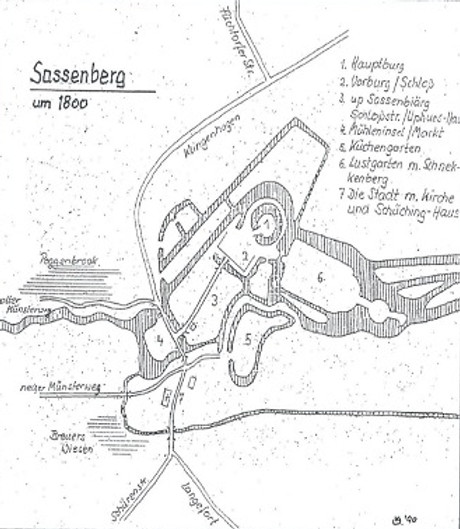

Sassenberg um 1800

Die meisten von ihnen verblieben weiterhin in Armut. Aber durch den Wegzug der fürstbischöflichen Beamten und das Freiwerden des Schlosses gab es in Sassenberg billigen Wohnraum. Auf dem Lappenbrink standen etliche Häuser leer, auch die Grundstückspreise waren auf niedrigem Stande und Baugenehmigungen waren unbürokratisch zu erlangen. Die ehemalig leibeigenen Pferdekötter auf der Schloßstraße siedelten in diesen Jahren aus. Adelige Grundeigentümer orientierten sich in die Stadt und verpachteten oder verkauften Teile ihres Grundbesitzes im Burgbereich. So auch die Schückings.

Gottfried von Schücking hatte in Sassenberg, wo auch seine Frau Maria Katharina Wibbert begütert war, von dem berühmten westfälischen Baumeister Schlaun in Wibberts Garten ein Sommerhaus bauen lassen und auf der Schloßstraße von den Erben des Fürstbischofs von Plettenberg den ehemaligen Ketteler'schen Burgmannshof samt zugehörigen Ländereien und Höfen gekauft.

Gottfried von Schücking erwarb 1799 die fürstbischöfliche Kornmühle in Erbpacht und erhielt 1805 die Genehmigung zur Anlage einer Öl- und Bockemühle. Wohl um für seine Mühlenprojekte zu Geld zu kommen, verkaufte er am 18.12.1800 an den Wirt Johann Hermann Osthoff aus dem Haus Nr. 5 (Kaplanei), dem auch die schräg gegenüberliegenden Gebäude Nr. 28 und Nr. 29 gehörten, den sogenannten Wibbert'schen Hausplatz, der sich längs hinten den Häusern 25, 26, 27, 28 und 29 erstreckte. Die Hälfte behielt Osthoff für sich und zwar das Stück hinter den Häusern 26 und 29, während er je ein Viertel an die Beisitzer der davorliegenden Häuser weiter verkaufte, nämlich an Kötter Schräder (Nr.25/26) und Kötter Kötter (Nr. 27). Auf dem Hausplatz Nr. 28 stand nur eine Scheune.

Im Dezember 1812 kaufte der Gärtner Alexander Uphues von Osthoff das Haus Nr. 29 nebst Hofraum und dem hinter dem Haus liegenden Viertel von Wibberts Garten für 500 Reichstaler Conventionsgeld.

Wenige Monate später am 23.4.1813 verkaufte ihm der Sassenberger Bürgermeister Bernard von Schücking, Sohn des verstorbenen Gottfried von Schücking, im Namen seiner Mutter Amalie von Schücking, geb. Hosius, den sogenannten Bleichenwall an der Hessel für 250 Reichstaler Conventionsgeld.

Schließlich erwarb Alexander Uphues am 28.8.1818 von Hermann Osthoff auch den Hausplatz Nr. 28, auf dem die erwähnte Scheune stand und das dazugehörige letzte Viertel des Wibbert'schen Gartens für weitere 250 Reichstaler Conventionsgeldes. Die Scheune sollte abgebrochen werden, jedenfalls ging die freiwerdende Hausnummer 28 auf das Uphues'sche Haus über. Dessen vorige Nr. 29 bezeichnete nun das Nachbarhaus Bernard Osthoffs, später Oetter, das seinerseits die bisherige Nr. 30 an die Wirtschaft Beuckmann I Börding abgab.

So hatte sich Alexander Damian Uphues innerhalb eines Jahrzehnts nach

Zuzug in Sassenberg für die nicht unerhebliche Summe von 925 Reichstalern,

die nach vorliegenden Quittungen in kurzen Wochenfristen bezahlt wurden, ein umfangreiches Anwesen geschaffen.

Wie war das Alexander wirtschaftlich möglich? Mag sein, daß er schon in den letzten Jahren vor dem Kauf auf den Grundstücken, unweit seiner Wohnung am Markt, wirtschaftete - weil diese brach lagen und er sie günstig nutzen konnte. Doch kann er sich unmöglich in wenigen Jahren im armen Sassenberg ein solches Vermögen erwirtschaftet haben! Hier hilft nur die Parallelität der Ereignisse weiter: etwa 1811 / 12 kauft Alexanders Bruder Goswin in Brochterbeck Grund am Mühlenteich und erbaut sich dort ein Haus "mit in

Sutthausen ererbtem Gelde". Und in Sutthausen zieht zu dieser Zeit, die Kinder sind alle aus dem Hause, die Mutter der beiden Uphues-Jungen zu ihrer Tochter Maria Caroline Isabella, genannt Anna Maria verheiratete Tegeler, ins Lehrerhaus nach Holzhausen. Die etwa 58-jährige Mutter findet hier eine neue Aufgabe und scheint Poggemanns Kotten, ihrer Mutter Elternhaus, verkauft zu haben. Und hier ist denn wohl die Quelle aus der in Sutthausen Geerbtes kommt. Es scheint, daß beide Söhne möglicherweise ähnlich die Töchter - etwa um 700 Reichstaler von der Mutter bekamen. Und das war gutes Geld für die Anfänge in Brochterbeck und hier in Sassenberg.

Das Uphues-Haus zu Sassenberg scheint sehr alt zu sein. Es könnte in seinem Hauptbestand aus dem 17-Jahrhundert stammen. Ermittelte Vorbesitzer waren:

-

1645 und 1680: genannt als Besitzer Johann Schwoppe (Schweppe) (damals war das Nachbarhaus Oetter der alte Burgmannshof der Ritter von Velsen)

-

ab etwa 1700: Kötter Berlemeyer

-

ab etwa 1750: Familie Osthoff

-

nun ab 1818: Alexander Uphues

Das älteste Foto des Uphues-Hauses in Sassenberg stammt von Ernst Uphues (1879 - 1966) und wurde etwa 1908 aufgenommen. Es zeigt das Haus in seinem ursprüngliche Zustand und recht gepflegt. Es war damals ein recht geräumiges Kötterhaus mit Wohnteil (re) und Diele mit Stallungen (li) unter einem Dach vereinigt. Das große Dielentor und die seitliche Stalltüre erinnern an die ursprünglich landwirtschaftliche Nutzung des Gebäudes. Andererseits verweist die einladende Eingangstür, in derem verzierten Oberlicht die Initialen von Alexander Uphues und seiner Frau Elisabeth Kendeler (AU / EK) zu erkennen sind, auf den Schönheit liebenden Sinn der Bewohner. So stand das Haus unverändert fast ein Jahrhundert.

Wir sollten hier nun noch den weiteren besitzrechtlichen Gang des Hauses in Sassenberg aufzeigen:

-

1818 Erwerb der Scheune / des Hauses durch Alexander Uphues

-

1845 erbt der Sohn Bernard Heinrich Alexander

-

1851 beim Tode des B. H.Aexander Uphues kommt das Haus an dessen Wittwe

-

1867 heiratet diese den Ernst Nietschke und macht diesen zum Miterben

-

1907 Totalrenovierung und Umbauten für eigene Urlaubsnutzung; Entschuldung durch Joseph Uphues, Bildhauer; der übernimmt den Sassenberger Besitz

-

1911 vererbt Joseph Uphues das Haus und allen Grundbesitz in Sassenberg an seine Nichte Käthe Uphues zur freien Verfügung

-

1922 kommt bei Eheschließung des Käthe Uphues der Haus- und Grundbesitz in Sassenberg in Mitbesitz des Fritz Hecker

-

1956 wird Maria Brameyer-Hecker, Adoptivtochter der Hecker-Uphues Erbin des Sassenberger Besitzes

Jetzt gegen Ende des 20.Jahrhunderts hörten wir, die Familie Brameyer in Sassenberg wolle das Haus vielleicht restaurieren lassen und es dann als Geburtshaus des Bildhauers Prof.Joseph Uphues öffentlich zugänglich zu machen. Das, meine ich, wäre sicher eine ganz großherzige Entscheidung und ein nicht nur für Sassenberg kulturpolitisches Beispiel. Alle Uphues wären der Familie dafür dankbar.

Aus:“ tho Uphusen“ von Klaus Uphues, 1997